如果喜欢请点个关注吧!更多精彩内容上证速配,请点开主页查看!

2012年欧盟和美国对中国光伏产品发起反倾销调查,部分关税超过2000%,中国厂商被迫转向东南亚市场。

两年后,越南出现了第一家由中国企业成立的光伏公司,随后隆基、绿能、晶澳等巨头纷纷在东南亚建厂。

这些动作一开始并不显眼,直到2022年6月美国突然对东南亚光伏组件实施关税豁免,允许中国产品通过该地区转口享受零关税,局面才变得微妙起来。

中国企业的策略逐渐清晰——将关键零部件留在国内生产,把组装环节放在东南亚工厂。

越南对此类投资持开放态度,毕竟建厂能带来就业和税收。

但并非所有国家都乐见这种模式。

2024年底,马来西亚工业部副部长刘镇东在公开论坛上直言,马来西亚不愿成为“洗产地”的中转站,认为简单转口无法带来实际利益,还可能招来美国制裁。

这话说得很直白,矛头直指中资企业的操作逻辑。

转机出现在2025年3月。

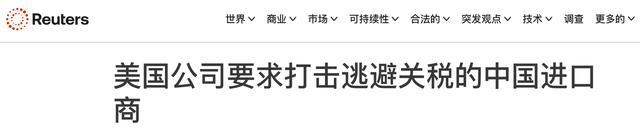

美国钢管制造商Zekelman、汽车零部件商Plews and Edelmann等企业联合向国会施压,要求修订贸易法打击转口行为。

Zekelman副总裁阿什利举例称上证速配,美国市场上所谓阿曼出口的热轧钢材实际产自中国。

几乎同时,印度修订了原产地规则,赋予海关更大裁量权,进口商必须随时准备证明货物来源。

这些动作形成合围态势,将压力传导至东南亚各国。

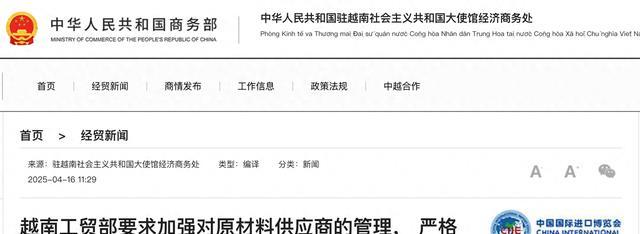

越南和泰国很快作出反应。

4月16日,越南工贸部发布文件,要求切断第三国产品冒充越南原产地的链条,出口企业必须公开原材料来源。

泰国则披露有49种外国产品冒用原产地证书,包括光伏电池板和电动自行车,并宣布配合美国海关打击转口贸易。

值得玩味的是,泰国此时正承受着美国对相关产品加征36%关税的压力,这番表态颇有自保意味。

面对连环出招,中国商务部在4月21日作出回应,称“一味屈服妥协换不来和平与尊重”,暗示某些国家可能两头落空。

这话看似强硬,实则折射出复杂的博弈格局——东南亚国家既想留住中资企业的实体投资,又怕被美国贸易大棒波及;中国企业试图在合规框架内维持出口渠道,而美国本土产业则不断游说政府收紧规则。

转口贸易的演变本身就像部商业谍战片。

早期中国企业只是在东南亚保税区更换包装标签,后来升级为在当地设厂组装。

这种模式曾让多方受益:中国企业保住市场份额,东南亚国家获得投资,美国买家得到低价商品。

但当美国本土制造商开始亏损,游戏规则就变了。

如今光伏组件关税豁免期将在2024年6月结束,各方都在观望下一张牌会怎么打。

这场持续十三年的贸易拉锯战,本质是全球产业链重构的缩影。

当“原产地”标签成为贸易武器,企业不得不在合规与成本间走钢丝。

有人看到的是“洗产地”的道德争议,有人看到的是产业转移的经济规律。

正如马来西亚官员的直言不讳,或是越南政策的前后调整,每个参与者都在天平两端摇摆——一端是现实利益,另一端是地缘风险。

眼下美国企业的诉讼、东南亚国家的政策收紧、中国企业的产能调整,都在重塑国际贸易的棋盘。

没人知道下一个关税豁免会不会突然取消,或是哪个国家将出台新的原产地认定标准。

唯一确定的是,这场围绕“制造”与“标签”的博弈,远未到终局。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络上证速配,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

博星优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。